EKG bei hypertropher Kardiomyopathie

Die hypertrophe Kardiomyopathie ist durch eine septumbetonte links- und/oder rechtsventrikulare Hypertrophie charakterisiert. In ca. 60-70% der Fälle wird eine Obstruktion des Ausflusstraktes mit einem systolischen Druckgradienten beobachtet (schon in Ruhe oder auch zum Teil erst unter Belastung). Eher selten ist eine apikal betone Hypertophie. Die HCM ist genetisch bedingt. Gene, die für Proteine des kontraktilen Apparates kodieren, sind betroffen. Das hypertrophierte Myokard weist eine gänzlich ungeordnete Anordnung der Herzmuskelfasern mit atypischen Verzweigungen auf (engl. myocardial disarray) und eine verstärkte Fibrosierung. Diese Veränderungen scheinen für die vermehrt auftretenden ventrikulären Tachyarrhythmien verantwortlich zu sein. Die HCM ist eine relativ häufige Ursache für plötzliche Todesfälle bei jungen Menschen, insbesondere bei Sportlern. Die linksventrikuläre Funktion ist meistens erst im Spätstadium eingeschränkt.

EKG

Bei den meisten Patienten findet man die eine linksventrikuläre Hypertrophie widerspiegelnde EKG-Veränderungen. Für eine HCM typisch ist eine Kombination aus

- einer Hypervoltage mit positiven Hypertrophie-Indizes,

- tief negativen weitgehend gleichschenkligen T-Wellen (d.h. Repolarisationsstörungen) und

- ggf. auch tiefnegativen Q-Zacken („Pseudo-Infarkt-Q-Zacken“).

Ein Linksabweichung der QRS-Ache ist häufig, seltener ist ein kompletter Linksschenkelblock. Spitzwinklig und tiefnegative T-Wellen in den linkspräkordialen sind charakteristisch für die apikale Form der HCM. Ein unauffälliges EKG ist zwar selten, es schließt die Erkrankung aber nicht aus, die Ausprägung der Erkrankung ist dann aber meist milde.

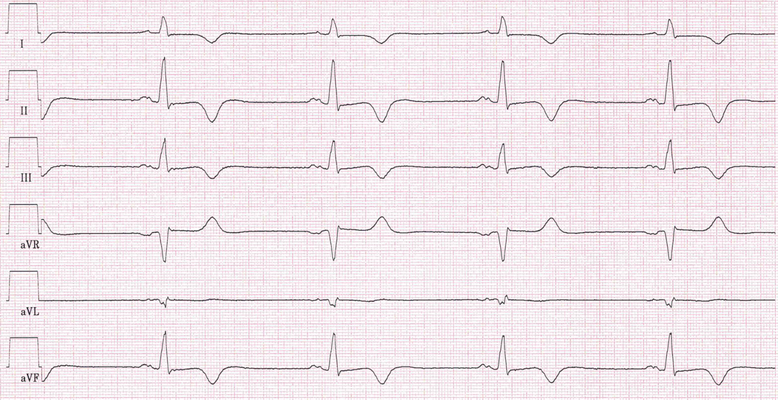

Abb.: 59-jähriger Mann mit HCM. Die EKG-Veränderungen sind pathognomonisch. In V1 zeigt sich eine „Pseudo-Infarkt-Q-Zacke“. Die Obstruktion lag midventrikulär. Bei der apikalen Form der HCM würde man eine maxiamel Ausprägung der tiefnegativen T-Wellen in V5 und V6 erwarten.

Abb.: 55-jähriger Patient mit HOCM. Links: vor transkutaner Ablation der Septumhypertrophie (TASH), rechts nach TASH (1 Tag später). CKmax 700 U/l. Die ST-Hebungen in V1- bis V3 vor TASH sind nicht Ausdruck einer Ischämie. Nach TASH zeigt sich eine typische ST-Hebung in V1 und V2. Im Rahmen der Intervention neu entstandener Rechtsschenkelblock (die QRS-Dauer hat von 100 ms auf 140 ms zugenommen). Nach TASH stärker ausgeprägte Linksabweichung der QRS-Achse.

Abb.: 57-jähriger Patient mit einer hypertrophen Kardiomyopathie mit apikal lokalisierter Hypertrophie (apikale HCM). Typisch sind tief-negative T-Wellen linkspräkordial. Linsk: Extremitätenableitungen, 50 mm/s; Mitte: Brustwandableitungen, 50 m/s; Rechts: 12-Kanal-EKG, 25 mmHg.

Spontane Arrhythmien

Die Arrhythmieneigung ist bei hypertropher Kardiomyopathie bedeutsam erhöht. Während nicht-anhaltende Kammertachykardien häufig sind - sie finden sich etwa bei 25% der Betroffenen-, werden anhaltende Kammertachykardien nur relativ selten dokumentiert. Ein Langzeit-EKG zur Dokumentation solcher Rhythmusstörungen (aufgrund der hohen Spontanvariabilität der Arrhythmien über mindestens 48 Stunden) gehört mit zu den Basisuntersuchungen bei HCM.

Die Erkrankung ist eine der häufigsten Ursachen für plötzliche Todesfälle bei jungen Sportlern. Die im Bereich der Hypertrophie chaotisch angeordneten Myokardfasern (engl. myocardial disarray) scheint das Substrat für maligne ventrikuläre Arrhythmien darzustellen. Vorhofflimmern und andere atriale Tachyarrhythmien treten ebenfalls gehäuft auf. Oft spiegelt das Neuauftreten von Vorhofflimmern bei HCM eine Progression der Grunderkrankung wieder.

Abb.: 71-jährige Patienten mit HOCM. Anhaltende Kammertachykardie (137/min). Negative QRS-Komplexe in den Einthovenableitungen (Nord-West-Achse von QRS, "no man´s land"). Rechtsschenkelblock.

Plötzlichen Herztod: Kalkulation des Risikos

Die HCM ist eine der häufigsten Ursachen für plötzliche Todesfälle in jungem Lebensalter. Bei allen betroffenen muss diesbezüglich eine Risikostratifizierung erfolgen. Im Internet ist ein Kalkulator verfügbar, mit dessen Hilfe sich das Risiko für das Auftreten eines plötzlichen Herztodes berechnen bzw. abschätzen lässt (Abb.). Zu den klassischen Risikofaktoren gehören unter anderem nicht-anhaltende Kammertachykardien und der familiäre plötzliche Herztod. Die Bedeutung neuer Parameter (z. B. Fibrose in der Magnet-Resonanz-Tomographie) für die Risikostartifizierung ist Gegenstand aktueller Diskussionen und Untersuchungen.

Abb.: Internat-basierter Kalkulator zur Bestimmung des Risikos bei Vorliegen einer hypertrophen Kardiomyopathie innerhalb der nächsten 5 Jahre an einem plötzlichen Herztod zu versterben.

Abgafragt werden konventionelle und relativ neue Risikofaktopren für ein plötzliches Versterben bei HCM.

Diagnostische Wertigkeit des EKGs und Differenzialdiagnosen

Die meisten Patienten mit bedeutsamer Hypertrophie weisen auch EKG-Veränderungen auf. Insofern ist das EKG bei HCM ein sehr sensitives diagnostisches Verfahren. Die

Spezifität ist eingeschränkt, andere Ursachen für die auftretenden EKG-Veränderungen müssen abgeklärt werden. Das EKG gehört, zusammen mit der Echokardiographie, zu den im Rahmen eines

Familienscreenings durchgeführten Basisuntersuchungen. Zu den wesentlichen Differenzialdiagnosen gehören die arterielle Hypertonie und myokardiale

Speichererkrankungen (z. B. Morbus Fabry). An letztere sollte insbesondere dann gedacht werden, wenn eine

periphere Niedervoltage vorliegt.

Literatur (frei zugänglich im Internet)

- Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, et al. 2014 ESC guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy. Eur Heart J 2014;35:2733-2779.

- Rowin EJ, Maron MS. The Role of Cardiac MRI in the Diagnosis and Risk Stratification of Hypertrophic Cardiomyopathy. Arrhythmia & Electrophysiology Review. 2016;5(3):197-202.

Links

- Calculator für die Berechnung des Risikos für einen plötzlichen Herztod (Europäische Gesellschaft für Kardiologie).

- Orphanet (Datenbank zu seltenen Krankheiten und Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten; wird unter französischer Federführung mit Förderung durch die Europäische Union betrieben).

Assoziierte Seiten